Um den Namen V.24 gibt es immer ein paar Verunsicherungen, da auch der Name RS-232-C verwendet wird, der jedoch etwas anderes bedeutet. V.24 ist eine Norm der CCITT (Comité Consultatif International Télégraphique et Téléfonique) und RS-232-C ist eine amerikanische Norm und entspricht der ISO-Norm 2110 und der DIN 60020. Die RS-232-C-Norm beschreibt neben dem funktionellen Ablauf auch die elektrischen Eigenschaften, V.24 standardisiert nur den funktionellen Ablauf einer asynchronen bitseriellen Übertragung sowie deren Bepinnung. Die elektrischen Anforderungen sind in der V.28-Norm festgelegt, so daß erst V.24 und V.28 der RS-232-C entsprechen. Wir wollen in diesem Abschnitt die V.24-Norm kurz erläutern.

Die Übertragung mit einer V.24-Schnittstelle

erfolgt seriell im asynchronen

Datenformat (siehe nächster Abschnitt)

und kann auf Halb- oder Vollduplex

eingestellt werden. Zunächst wollen wir

den Einsatzbereich der V.24-Schnittstelle beschreiben.

Der wichtigste Einsatz liegt im Bereich der

Terminals, der Computer

![]() Computer-Kommunikation, Modems, Drucker, Mäuse

und grafischen Tabletts. Die Konfiguration

von V.24-Schnittstellen ist wegen

der Vielfalt der Einstellungsmöglichkeiten

und der unterschiedlichen Formate

und Verbindungsmöglichkeiten der

Schnittstelle nicht einfach.

Computer-Kommunikation, Modems, Drucker, Mäuse

und grafischen Tabletts. Die Konfiguration

von V.24-Schnittstellen ist wegen

der Vielfalt der Einstellungsmöglichkeiten

und der unterschiedlichen Formate

und Verbindungsmöglichkeiten der

Schnittstelle nicht einfach.

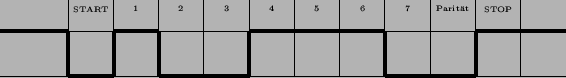

Mit der asynchronen Übertragung eines Zeichens wird, ausgehend von einem Ruhezustand, zu irgendeinem beliebigen Zeitpunkt begonnen. Die Norm definiert als Ruhezustand den MARK-Zustand (logisch '1') der Sender-Ausgangsleitung. Dieser Zustand liegt nach dem Einschalten vor und wird nach jeder Übertragung wieder eingenommen. Bevor das erste Bit eines Zeichens ausgegeben werden darf, ist der Empfänger in geeigneter Weise vorzuwarnen, da dieser, falls das erste Bit den Wert '1' hat, keinen Unterschied zum Ruhezustand bemerken würde. Dazu dient das Startbit: für die Dauer eines Bits gibt der Sender SPACE aus (logisch '0'), was sich eindeutig vom Ruhezustand unterscheidet und dem Empfänger Gelegenheit gibt, seine Abfragelogik auf das Einlesen der Datenbits vorzubereiten. Die Datenbits, z.B. 7-Bit-ASCII-Zeichen, folgen unmittelbar auf das Startbit, mit dem LSB voran (engl. least significant bit = Bit 1). Nach dem letzten Bit, dem MSB (engl. most significant bit = Bit 7), kann noch ein Paritätsbit zur Erkennung von Übertragungsfehlern eingefügt werden. Man unterscheidet zwischen gerader (even) und ungerader (odd) Parität. Gerade Parität bedeutet zum Beispiel, daß die Anzahl der übertragenen gesetzten Bits ('1') einschließlich Paritätsbit gerade ist. Der Sender setzt also das Paritätsbit, wenn die Anzahl der gesetzten Bits im Zeichen ungerade ist. Der Empfänger untersucht den Bitstrom nach der gleichen Vorschrift und kann so Übertragungsfehler feststellen. Das Ende der Übertragung eines Zeichens kennzeichnet ein Stopbit (MARK), das 1, 1,5 oder 2 Bitzeiten dauern kann (daher 1, 1,5 oder 2 Stopbits). Ein Beispiel für eine serielle asynchrone Übertragung ist in Abb. 8.4 dargestellt.

1mm

|

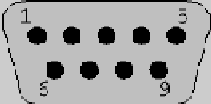

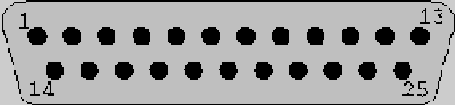

Funktionale Eigenschaften: Der Stecker verfügt über 25 Pole, wovon aber nicht alle belegt sind. Trotz aller Normen gibt es heute immer noch Rechnerhersteller, die sich nicht an die Normen halten und andere Belegungen benutzen (z.B. IBM PCs und Kompatible). Die Belegung (Lötseite) des normgerechten 25-poligen Steckers und der platzsparenden 9-pol-Verbindung in der Mindestausstattung für bidirektionalen Transfer sind in Abb. 8.5 dargestellt.

|

|

|

Die einschlägigen Normen gehen von einer bestimmten Verbindungs-Philosophie aus, bei der zwei Kategorien von Geräten benötigt werden: DTE (Data Terminal Equipment; Datenendeinrichtung/en) und DCE (Data Communication Equipment; Datenübertragungseinrichtung/en). Ein DTE ist ein Gerät, welches am Anfang oder am Ende einer Datenübertragungskette steht und Daten sendet bzw. empfängt. Bei einem DCE handelt es sich um eine Art Zwischenstation, die zwischen DTE und der Übertragungsstrecke vermittelt, wenn beide mit unterschiedlichen Darstellungen der zu übertragenden Information arbeiten; die Daten selbst bleiben dabei unverändert. Ein Beispiel für ein DCE ist das Modem, und typische DTE's sind Computer, Terminals usw. Die Unterscheidung zwischen DTE und DCE ist für V.24 besonders wichtig.

Die Leitungen der Schnittstelle werden nun, nach funktionalen Gesichtspunkten gegliedert, dargestellt.

Die Kabellänge bei V.24-Schnittstellen

kann erheblich länger sein als

bei Centronics-Schnittstellen. Sie wird

durch die Übertragungsgeschwindigkeit

bestimmt. Je höher die

Übertragungsgeschwindigkeit, desto

kürzer ist die Kabellänge. Als

Richtwert gilt bei einer

Übertragungsgeschwindigkeit (siehe unten) von

weniger als 1000 bit/s eine Kabellänge

bis zu 1000 m. Es gibt auch noch eine andere Einheit

für die Übertragungsgeschwindigkeit: Baud.

Baud gibt an wieviel Übertragungseinheiten pro

Sekude übertragen werden können. Werden also pro

Einheit 2 Bit übertragen gilt: 9600 Baud ![]() 19200 bit/s.

19200 bit/s.

Verbindungen von V.24-Schnittstellen: Bei der Verbindung von V.24-Schnittstellen wird DCE und DTE benutzt. Es werden die wichtigsten Kombinationen von Verbindungen vorgestellt.

Die einfachste Verbindung ist die Zweidrahtverbindung mit den Pins 2, 3 und 7. Im Falle einer Kommunikation zwischen einem DCE und einem DTE werden die Leitungen TxD und RxD direkt zwischen den Teilnehmern verbunden. Im Falle einer Kommunikation zwischen zwei DTE werden RxD und TxD gekreuzt. Diese Übertragungsart ist die Minimalform, mit der diese Schnittstelle betrieben werden kann. Um die Sicherheit einer solchen Übertragung zu gewährleisten, setzt man Softwareprotokolle ein.

Mehrdrahtverbindungen: Um eine Kontrolle durch Hardwarehandshake zu erreichen, werden die anderen Leitungen der Schnittstelle benutzt. Eine einfache Hardware-Handshake-Lösung ist die Hinzunahme der Leitung 20 (DTR). Sie meldet die Bereitschaft, weitere Daten zu empfangen, und stellt nun ein Ready/Busy-Signal dar, daher auch die Bezeichnung Ready/Busy-Protokoll.

Eine andere Erweiterung bietet die Integration der Signale 4 (RTS) und 5 (CTS). Über CTS teilt der Sender mit, daß weitere Daten vorhanden sind. Mit RTS fordert der Empfänger den Sender auf, mit der Übertragung zu beginnen. Die Übertragung findet nur statt, wenn beide Signale gesetzt sind. Die Leitungen werden äquivalent zur Zweidrahtverbindung parallel (DCE) oder gekreuzt (DTE) durchgeschleift.

Die letzte weit verbreitete Kombination beinhaltet die zusätzliche Benutzung der Signale 6 (DSR) und 20 (DTR). Diese Leitungen zeigen zusätzlich die Betriebsbereitschaft der Teilnehmer an; sie müssen zur Übertragung beide aktiv sein.

Es gibt zu den hier vorgestellten Verbindungen noch viele weitere, auf die wir aber nicht mehr eingehen wollen.

Die Übertragungsgeschwindigkeit einer V.24-Schnittstelle (Baudrate) läßt sich in festen Schritten einstellen. Einen Überblick gibt die Tabelle 8.3.

|

Aus der Baudrate kann man die Zeichenrate ableiten, also die Anzahl der übertragenen Zeichen je Zeiteinheit. So werden beispielsweise bei einem Datenformat von einem Startbit, 7 Datenbit und zwei Stopbits und einer Geschwindigkeit von 300 Baud (für Akustikkoppler) genau 30 Zeichen pro Sekunde übertragen.

Das Datenformat der V.24-Schnittstelle ist bereits weiter oben beschrieben worden.

Das wichtigste Protokoll ist das

XON/XOFF-Protokoll. Es ist ein

empfängergesteuertes

Software-Handshaking, welches ähnlich dem

Ready/Busy-Protokoll funktioniert: Das

empfangende Gerät (z.B. der

Drucker) nimmt solange Daten entgegen, bis

sein Puffer voll ist, und schickt

dann über seine Sendeleitung ein

XOFF-Zeichen (ASCII: DC3 = ![]() ,

Control-S) zum Sender (z.B. der Computer).

Sobald dieser das Zeichen

empfängt, geht er in einen Wartezustand.

Wenn der Empfänger wieder Daten

entgegennehmen kann (z.B. weil der

Druckerpuffer geleert ist), sendet er das

XON-Zeichen (ASCII: DC1 =

,

Control-S) zum Sender (z.B. der Computer).

Sobald dieser das Zeichen

empfängt, geht er in einen Wartezustand.

Wenn der Empfänger wieder Daten

entgegennehmen kann (z.B. weil der

Druckerpuffer geleert ist), sendet er das

XON-Zeichen (ASCII: DC1 = ![]() ,

Control-Q), und der Sender fährt an

der Stelle fort, an der er angehalten hatte.

Übrigens ist das Verfahren, eine

laufende Bildschirmausgabe mit Control-S

anzuhalten und mit Control-Q

fortzusetzen, nichts anderes, als eine

Anwendung des XON/XOFF-Protokolls.

,

Control-Q), und der Sender fährt an

der Stelle fort, an der er angehalten hatte.

Übrigens ist das Verfahren, eine

laufende Bildschirmausgabe mit Control-S

anzuhalten und mit Control-Q

fortzusetzen, nichts anderes, als eine

Anwendung des XON/XOFF-Protokolls.

Für das Software-Handshaking braucht man also neben den Datenleitungen (Pins 2 und 3) und Masse (Pin 7) keine weiteren Verbindungen zwischen DTE und DCE herzustellen, was wenig aufwendige Kabelverbindungen ermöglicht.

Wer noch tiefer in die Funktion serieller

Schnittstellen einsteigen will, sei

abschließend auf die Literatur zu

diesem Thema verwiesen (z.B.

![]() c't 12/83

c't 12/83![]() ,

, ![]() c't 12/86

c't 12/86![]() ,

, ![]() c't

8/90

c't

8/90![]() ).

).